Le traumatisme ambiant : un stress silencieux de notre époque

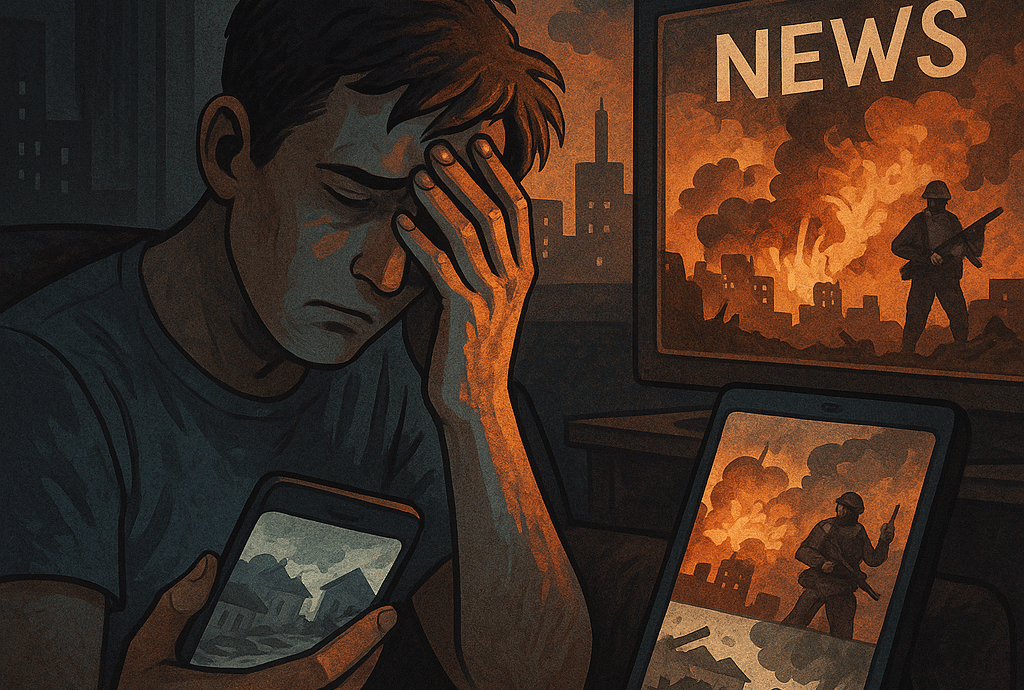

Un dimanche après-midi, en parcourant les actualités et les réseaux, je cherchais à me détendre. Mais les gros titres ne parlaient que de catastrophes : inondations meurtrières au Texas, guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, violences politiques et crise économique.

En quelques minutes, l’angoisse m’a envahi. Mon cœur s’est accéléré, mes muscles se sont crispés, et une peur diffuse pour mes proches et pour l’avenir est apparue. Ce n’était pas un incident isolé, mais un scénario qui se répète sans fin.

L’ère de l’hyperconnexion

Nous vivons dans une époque où chaque tragédie, même lointaine, nous atteint immédiatement grâce aux médias. Nous ne faisons pas que regarder : nous absorbons, nous ressentons, nous sommes entourés de souffrance. C’est cela le traumatisme ambiant.

Définition

Contrairement au traumatisme classique issu d’expériences directes, le traumatisme ambiant s’installe progressivement à travers l’exposition répétée aux crises mondiales. Il est discret mais cumulatif : anxiété, stress chronique, tristesse, sentiment d’impuissance.

Même si cela ne correspond pas toujours au diagnostic du TSPT, son impact psychologique est bien réel.

Preuves concrètes

Après la bousculade meurtrière de Séoul en 2022, des personnes exposées uniquement via les médias ont montré des niveaux accrus de peur, de dépression et d’anxiété. Leur sentiment de sécurité n’est jamais revenu complètement.

Comment y faire face ?

- Limiter son temps d’actualité pour éviter la saturation.

- Choisir des contenus positifs (musique, comédie, culture).

- Se concentrer sur ce qui est contrôlable (santé, travail, relations).

- S’engager dans l’action à travers le bénévolat ou des initiatives solidaires.

Maintenir les liens sociaux et demander de l’aide si nécessaire.