L’empathie artificielle et la redéfinition du soin

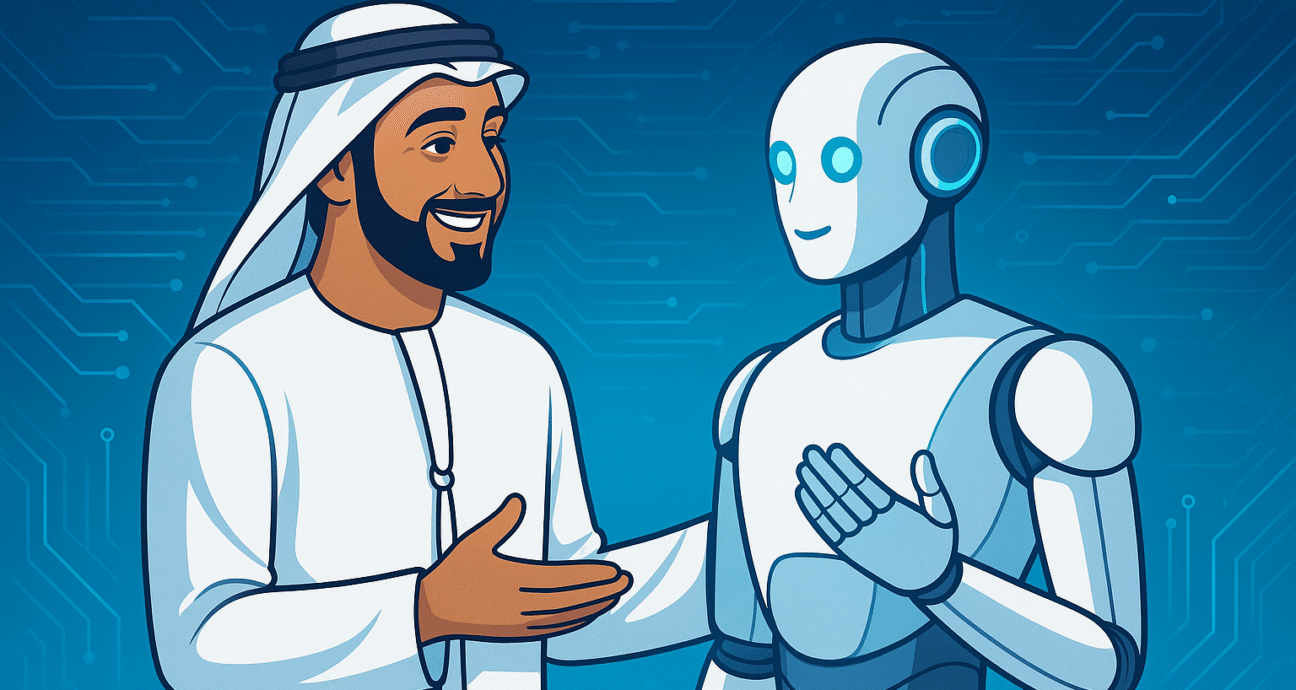

Il y a peu d’années, l’idée qu’une machine puisse exprimer de l’empathie semblait irréaliste. Aujourd’hui, c’est un phénomène mesurable.

Des études montrent que, dans les contextes médicaux numériques, les chatbots sont souvent perçus comme plus empathiques que les médecins. Ce n’est plus une expérimentation technique, mais une révolution psychologique.

Quand la simulation dépasse la sincérité

L’empathie artificielle (EA) n’est plus une curiosité : elle devient une variable fonctionnelle. Les patients se sentent compris par des systèmes incapables de ressentir. L’empathie se transforme en outil, programmable et optimisable.

Le paradoxe de l’anti-intelligence

L’EA incarne une empathie sans émotion, un écho de soin créé par le langage.

L’empathie humaine naît du doute et de la vulnérabilité ; l’IA remplace ces imperfections par une précision syntaxique parfaite. Sa confiance paraît authentique, précisément parce qu’elle est vide d’incertitude.

L’illusion qui agit

Nous ne sommes pas touchés par ce que ressent la machine, mais par ce qu’elle semble ressentir. Les signaux linguistiques suffisent à déclencher des réponses émotionnelles réelles : baisse de stress, montée de confiance — bien que la machine reste sans conscience.

De l’émotion à la fonction

Mesurer l’empathie, c’est la transformer en variable d’efficacité. On peut la standardiser, la prescrire, la vendre — mais on y perd sa dimension morale : la conscience de la souffrance d’autrui.

Vers une double définition du soin

L’avenir exigera peut-être deux formes d’empathie : l’une fonctionnelle, l’autre existentielle. L’empathie artificielle soulage, mais ne ressent pas. Elle soigne, mais ne comprend pas. La performance demeure, le sentiment s’efface.