Ce que révèlent les récits des personnes handicapées sur l’interdépendance

La pandémie de COVID-19 a été difficile pour tous, mais ses conséquences ont été particulièrement lourdes pour les personnes en situation de handicap. La recherche a documenté des impacts disproportionnés : baisse de l’emploi, diminution de la qualité de vie, augmentation des symptômes psychologiques et des taux de mortalité. Pourtant, beaucoup étaient déjà préparés à faire face, grâce à une expérience antérieure de l’adaptation : port du masque, communication en ligne, et gestion quotidienne des contraintes liées aux maladies chroniques ou aux problèmes de mobilité.

Notre étude récente montre que ce qui les a aidés n’est pas seulement cette expérience pratique, mais aussi leur manière singulière de donner sens à leur vie.

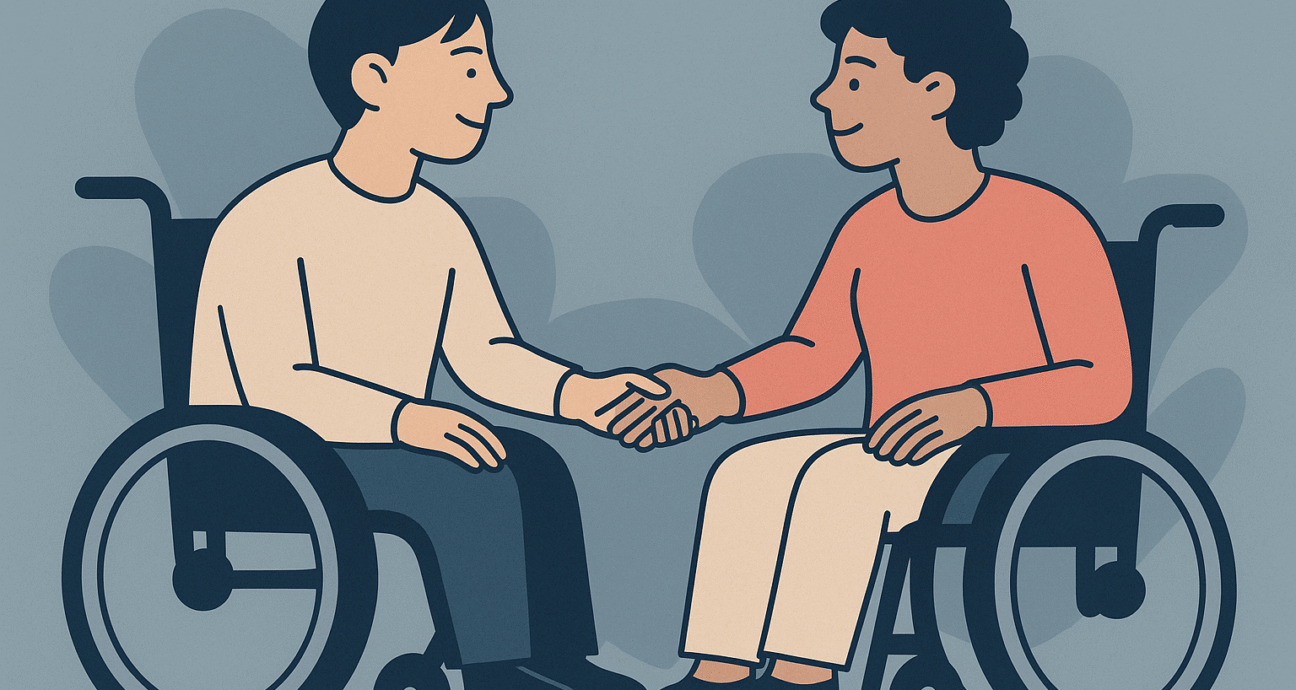

Entre 2020 et 2022, nous avons suivi 108 adultes handicapés aux États-Unis. Ils ont partagé plus de 950 récits personnels, en plus de données sur leur bien-être psychologique. Ces récits, ancrés dans le concept d’identité narrative, ont révélé un thème récurrent : l’interdépendance. Contrairement à l’idéal culturel américain de l’indépendance, ces personnes se définissent à travers l’appui mutuel et la solidarité réciproque.

Un témoignage marquant raconte l’histoire de deux amies utilisant des béquilles, se soutenant mutuellement lors de rendez-vous médicaux et partageant des moments de complicité malgré la douleur. Leur expression « avancer ensemble » illustre parfaitement cette perspective.

Nous avons aussi observé que l’impact de cette interdépendance variait avec les conditions matérielles : en 2020, elle était associée à un bien-être moindre, alors qu’en 2022, elle correspondait à une meilleure santé psychologique.Paru dans le Journal of Personality and Social Psychology, ce travail démontre que les récits des personnes handicapées valorisent une vision du soi ancrée dans l’interconnexion, offrant une alternative puissante aux récits dominants centrés sur l’indépendance.